ヴァシェはイギリス軍第60輜重隊に配属。

1896-1930

個人蔵

1897-1978

(ジャン・サルマン)

個人蔵

1895-1919

個人蔵

Ils ont leurs conventions, leur code,

leurs accommodements personnels avec la langue française. Leur sens des valeurs et

des hiérarchies. Ainsi, ils ont établi un classement social. En haut, les « Mîmes ».

Pourquoi ? Le mot leur plaît. Il évoque la « mystique grandeur du silence qui

s’exprime », comme l’a définie Jacques Bouvier [alias Vaché]. Au-dessous des « Mîmes

», les « Sârs », hommage à Péladan, aux ésotériques « Rose Croix », à tout ce qu’on

voudra, qu’ils ne cherchent pas à préciser. Au-dessous : les hommes (homo

vulgaris).

Au-dessous des hommes, les sous-hommes, au-dessous des

sous-hommes, les « surhommes » ; plus en bas, en

descendant l’échelle, le sous-off, et, au dernier échelon,

enfoncés dans la honte et l’ignominie – autre idée délicate de Bouvier – les « générals ». On ne daigne pas utiliser le pluriel convenu. Un général, des générals. […] Seul Bouvier s’obstine à demander si l’on ne pourrait pas trouver pour son père colonel une désignation – au-dessous de général – qui ferait de ce petit homme nerveux, autoritaire, très décoré et très vieilli, et très las sans doute, quelque chose comme un « intouchable ».

Jean Sarment, Cavalcadour, 1977.

サルマンはまた、彼の最初の小説『ナントのジャン・ジャック』の中で青春の日々を思い起こしている。

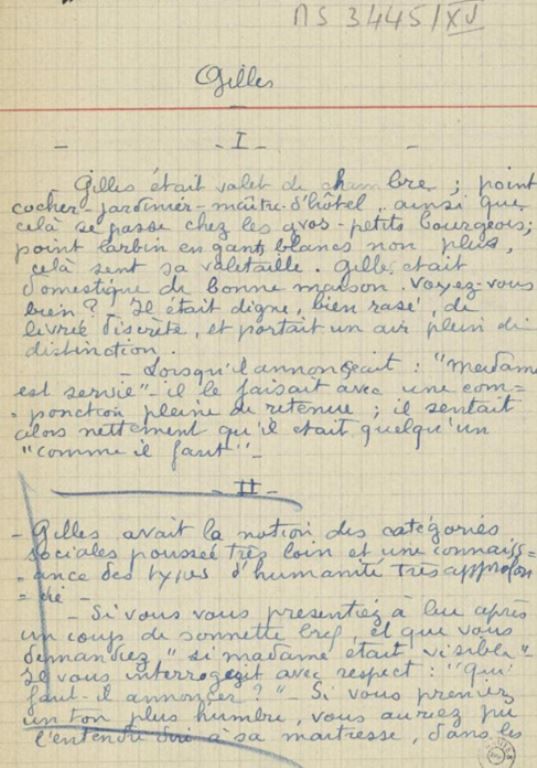

しかしサールたちは自分たちの文学的希求を放棄しなかった。彼らは「野鴨」と題する第二の雑誌を作り、1913年末から1914年半ばにかけて4号まで出した。ヴァシェはこの雑誌に数篇の詩と社会を風刺するコント「ジル」 、さらに定期的に書評を載せた。彼はとりわけガストン・ド・パヴロウスキーの『四次元の国への旅』を取り上げた。.

「野鴨」誌第4号のヴァシェによるコント

ナント市立図書館蔵, ms 3445/15

Chacun ajoutera un vers ; ou deux, si le coup de l’inspiration l’exige.

HARBONNE [alias Hublet] – J’avais un cœur, j’avais une âme

BOUVIER [alias Vaché] – Écoutez mon épithalame.

HARBONNE – Mon âme s’en est allée […] parmi les vents alizées

PATRICE [alias Sarment] – J’ai cherché mon âme partout

BOUVIER – où m’ont mené les bateaux mouches…

BILLENJEU [alias Bissérié] - Chez les

Esquimaux et les Kalmouks.

PATRICE – Dans mon habit à bouton d’or.

BILLENJEU – Je suis allé au pôle rose

BOUVIER – le pôle rose du Pôle Nord

HARBONNE – J’ai bu la rosée du miroir des soirs…

BOUVIER – Et puis l’encens de l’encensoir…

1914年8月に世界大戦が勃発し、20歳くらいだったサールたちは別れを余儀なくされた。サルマンだけは徴兵検査で不合格となり、戦場に行かなかった。彼は1915年からパリで演劇活動を始める。ビセリエ、ユブレ、ヴァシェは徴兵された。ユブレは1916年10月27日に砲弾の破片を受けて致命傷を負い、戦場から戻らなかった。1914年に医学生だったビセリエは戦時中は看護兵であり、終戦後に医者となったが、同時にモルヒネ中毒患者でもあった。ビセリエは1930年に死亡したが状況は不明である。

ジャン・サルマン、ピエール・ビセリエ、ジャック・ヴァシェ

ナント市立図書館蔵

ms 3448/10

1916年7月から11月

ヴァシェはイギリス軍第60輜重隊に配属。

1916年9月から11月

ヴァシェはロンドン連隊2/13大隊(ケンジントン)に配属。.

1916年11月から12月

ヴァシェはオーストラリア帝国軍第34大隊のオーストラリア人たちのもとに配属。

1917年1月から9月

ヴァシェは再びイギリス人たちのもとに配属。近衛ヨークシャ―軽歩兵連隊第2/5大隊に帰属。この間、ヴァシェはとりわけ1917年5月初頭に第2次ブルクールの戦いに参加した。二日間の脱走は、軍当局に対する彼の態度が次第に反抗的になっていく証拠である。この脱走により、1917年9月初頭の数日間、彼は営倉に入れられ、その後、配属変更となった。

1917年9月から12月

ヴァシェはウエスト・ヨークシャー連隊第2/6大隊に配属。

1918年1月から4月

ヴァシェはイギリス軍に配属されたまま、今度は第五軍団との連絡の役割を果たすフランス人将校付となる。

1918年4月

ブルトン宛の一通の手紙から、ヴァシェが一時的にアメリカ軍に配属されたことが分かる。

1918年5月から7月

ヴァシェはイギリス軍第52師団第157旅団の通訳となる。6月26日から7月27日まで、理由は不明だがヴァシェは営倉に入れられ、さらにブーローニュ・シュル・メールのイギリス軍基地から追放される。

1918年8月から11月

8月末、ヴァシェはフランス軍に戻り、輜重隊第14中隊に配属される。彼は第178戦地郵便番号区、すなわちシャトー・ティエリーにある第6司令部区域の郵便配達下士官の任務を担う。ベルギー解放に参加した時、彼はこの職務にあった。有名な最後の手紙はこの地で書かれた。

個人蔵

横にいる人物たちについては不明。

おそらくは静養期の終わり頃

個人像

横にいる人物たちについては不明。

このヴァシェの絵は、おそらくボカージュ通り103ビスの臨時病院で看護婦をしていた叔母のルイーズ・ギバルの肖像である。(デッサンはルイーズの息子ロベールの所蔵だったが、ロベールからナント市図書館に寄贈された)

ナント市立図書館蔵

ms 3341

ボカージュ通りのブルトン宛に出されたアポリネールの手紙のいくつかをヴァシェが手に取ったという仮説を立てることもできるだろう。

アポリネールとブルトンの文通はガリカ及び、 et dans le トレゾール・ド・ラ・ビブリオテック・アンドレ・ブルトンのカタログを参照のこと。.

この日付けから考えて、ブルトンが所蔵していたこのグアッシュ画は、おそらくヴァシェがナント滞在の終わりにブルトンに贈ったものである。

個人蔵 ((旧アンドレ・ブルトン・コレクション))

C’est à Nantes, où, au début de 1916, j’étais mobilisé comme interne provisoire au centre de neurologie, que je fis la connaissance de Jacques Vaché. Il se trouvait alors en traitement à l’hôpital de la rue du Boccage pour une blessure au mollet. D’un an plus âgé que moi, c’était un jeune homme aux cheveux roux, très élégant, qui avait suivi les cours de M. Luc-Olivier Merson à l’école des Beaux-Arts. Obligé de garder le lit, il s’occupait à dessiner et peindre des séries de cartes postales pour lesquelles il inventait des légendes singulières. La mode masculine faisait presque tous les frais de son imagination. Il aimait ces figures glabres, ces attitudes hiératiques qu’on observe dans les bars. Chaque matin, il passait bien une heure à disposer une ou deux photographies, des godets, quelques violettes, sur une petite table à dessus de dentelle, à portée de sa main. […] Jacques Vaché, à peine sorti de l’hôpital, s’était fait embaucher comme débardeur et déchargeait le charbon de la Loire. Il passait l’après-midi dans les bouges du port. Le soir, de café en café, de cinéma en cinéma, il dépensait beaucoup plus que de raison,

se créant une atmosphère à la fois dramatique et pleine d’entrain, à coup de mensonges qui ne le gênait guère. Je dois dire qu’il ne partageait pas mes enthousiasmes et que longtemps je suis resté pour lui le « pohète », quelqu’un à qui la leçon de l’époque n’a pas assez profité. Dans les rues de Nantes, il se promenait parfois en uniforme de lieutenant de hussard, d’aviateur, de médecin. Il arrivait qu’en vous croisant il ne semblât pas vous reconnaître et qu’il continuât son chemin sans se retourner. Vaché ne tendait la main pour dire bonjour, ni pour dire au revoir. Il habitait place du Beffroi une jolie chambre, en compagnie d’une jeune femme dont je n’ai jamais su que le prénom : Louise, et que, pour me recevoir, il obligeait à se tenir des heures immobile et silencieuse dans un coin. À cinq heures, elle servait le thé, et, pour tout remerciement, il lui baisait la main. À l’en croire, il n’avait avec elle aucun rapport sexuel et se contentait de dormir près d’elle, dans le même lit. C’était d’ailleurs, assurait-il, toujours ainsi qu’il procédait.

juste, les Mack Sennet, les premiers « Charlot », certains Picratt. Je me souviens d’avoir mis hors pair à cette époque une Diana la charmeuse […]. Tout ce que nous pouvions accorder de fidélité allait aux films à épisodes déjà si décriés (Les Mystères de New York, Le Masque aux dents blanches, Les Vampires) […]. Nous ne voyions alors dans le cinéma, quel qu’il fût, que substance lyrique exigeant d’être brassée en masse et au hasard. Je crois que ce que nous mettions au plus haut en lui, au point de nous désintéresser de tout le reste, c’était son pouvoir de dépaysement.

手紙の最初はテオドール・フランケルがやった悪ふざけについて言及している。彼はアルベール・ビロの「シック」誌の中でビロに対抗する詩を、ジャン・コクトーの名を使って発表したのだ。K出版社の1949年版のファクシミリより

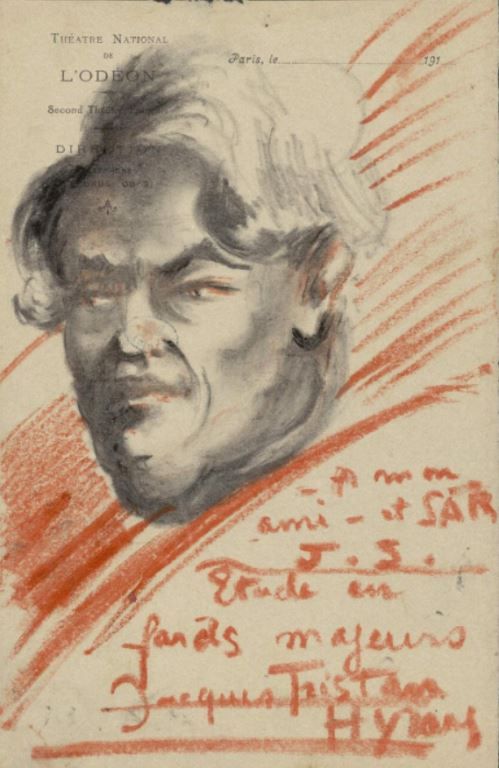

このデッサンはサルマンが1917年にオデオン座に出演した時に、ヴァシェとサルマンが会った証拠である。

ナント市立図書館蔵 ms 3446/11

前列右がサルマン、一番左パイプを吸っているのがコポー。

個人蔵

C’est au conservatoire Renée Maubel que je retrouvai Jacques Vaché. Le premier acte venait de finir. Un officier anglais menait grand tapage à l’orchestre : ce ne pouvait être que lui. Le scandale de la représentation l’avait prodigieusement excité. Il était entré dans la salle revolver au poing et il parlait de tirer à balles sur le public. À vrai dire le « drame surréaliste » d’Apollinaire ne lui plaisait pas. Il jugeait l’œuvre trop littéraire et blâmait fort le procédé des costumes.

l’attente, avaient accueilli le premier acte par des clameurs. Une recrudescence de l’agitation en un point précis de l’orchestre ne tarda pas pour moi à s’expliquer : c’était Jacques Vaché qui venait d’entrer, en uniforme d’officier anglais : pour se mettre au diapason, il avait dégainé son revolver et paraissait d’humeur à s’en servir. […]. Jamais comme ce soir-là je n’avais encore mesuré la profondeur du fossé qui allait séparer la nouvelle génération de celle qui la précédait. Vaché, qu’exaspéraient en l’occurrence autant le ton lyrique assez bon marché de la pièce que le ressassage cubiste des décors et costumes, Vaché en posture de défi devant le public à la fois blasé et frelaté de ces sortes de manifestations, fait, à ce moment, figure de révélateur

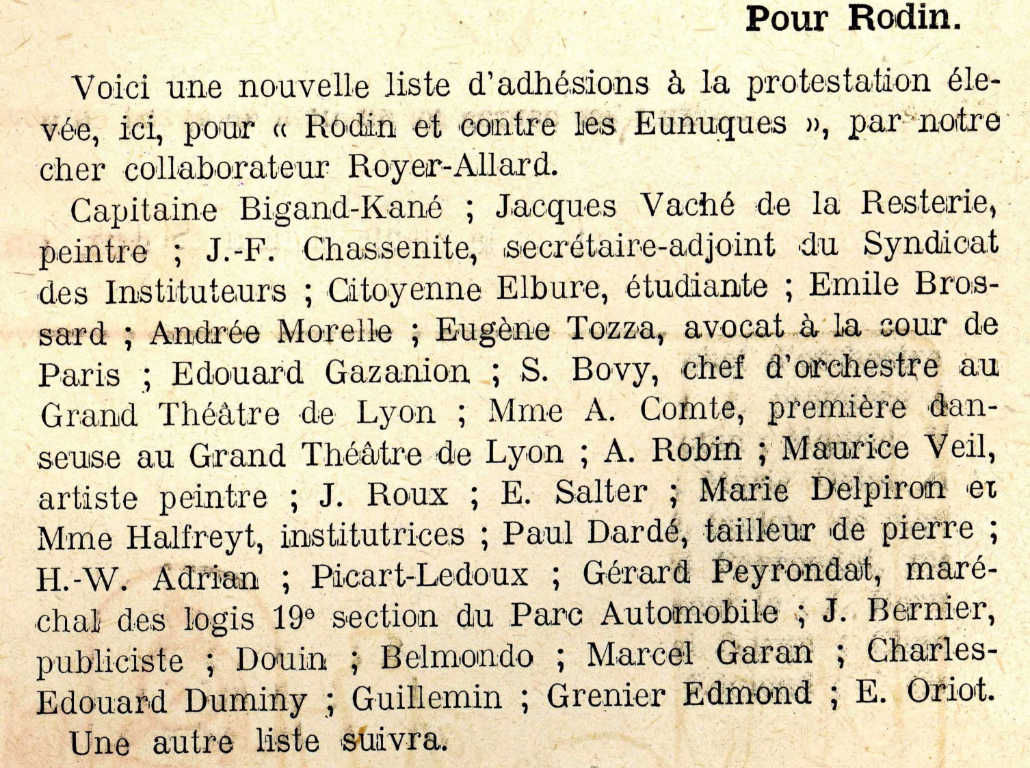

ラ・レストリはトゥレーヌのヴァシェ家の所有地の名。ヴァシェはジャン・サルマン宛ての手紙の一つに《ピエール・ジャック・ヴァシェ・ド・ラ・レス》と署名している。「レ・ゾム・ドゥ・ジュール」紙455号、1916年12月16日

ガリカ参照のこと

ヴァシェ所有の一冊で、死後に彼の持ち物の中に残されていた。

ライブラリー・オブ・コングレスのサイトで、ギョーム・アポリネールの記事「パラードとエスプリ・ヌーヴォー」を含むプログラムを参照のこと。

個人蔵

ヴァシェはこのデッサンを1917年4月にブルトン。に送り、後の手紙の中でタイトルをつけているブルトンは1925年に「シュルレアリスム革命」誌の中で、

これを 「彼自身によるジャック・ヴァシェ」の題で発表した。

個人蔵(旧アンドレ・ブルトン・コレクション)

ヴァシェのこのデッサンのオリジナルは『戦争の手紙』の初版刊行以来、示されたことがない。ブルトンは「侮蔑的告白」の中で、ヴァシェがこの絵を彼に1917年6月に贈ったと記している。(旧アンドレ・ブルトン・コレクション)

このデッサンはシリーズもので、おそらくヴァシェとブルトンの二人による戯曲の計画と関係がある。このシリーズはヴァシェの戦前の演劇に関わるデッサン群を思い出させる。 (個人蔵(旧・アンドレ・ブルトン・コレクション))

Jacques Vaché s’est suicidé à Nantes quelques temps après l’armistice. Sa mort eu ceci d’admirable qu’elle peut passer pour accidentelle. Il absorba, je crois, quarante grammes d’opium, bien que, comme on pense, il ne fût pas un fumeur inexpérimenté. En revanche, il est fort possible que ses malheureux compagnons ignoraient l’usage de la drogue et qu’il voulut en disparaissant commettre, à leurs dépens, une dernière fourberie drôle.

Jacques Vaché aurait dit plusieurs heures avant le drame : « Je mourrai quand je voudrai mourir… mais alors je mourrai avec quelqu’un. Mourir seul, c’est trop ennuyeux… De préférence un de mes amis les meilleurs ». « De telles paroles, ajoute M. Guégan, rendent moins certaine, je le reconnais, l’hypothèse de la maladresse, surtout si l’on se rappelle que Jacques Vaché n’est pas mort seul. Un de ses amis fut victime du même poison, le même soir. Ils paraissaient dormir l’un à côté de l’autre quand on découvrit qu’ils n’existaient plus. Mais admettre que cette double mort dut la conséquence d’un projet sinistre, c’est rendre affreusement responsable une mémoire ». Provoquer la dénonciation de cette « affreuse responsabilité » fut, à coup sûr, la suprême ambition de Jacques Vaché.

左上のメダルの中で、デスノスはパイプとカードを結びつけることで、ヴァシェの死を想起させる。これは、友人の自殺、「最後のおかしな悪巧み」というブルトンの仮説を象徴している。

キャンバスに油彩

ジャック・ドゥーセ文芸図書館蔵

「シュルレアリスム革命」誌(1927年10月9号-10号)に掲載されたパロディ記事。連続殺人犯ジョゼフ・ヴァシェについてのレミ・グールモンの記事を流用。

ガリカを参照のこと(テクストには当時未発表だったヴァシェの二枚のデッサンが添えられている)

ナント市立図書館蔵(旧アンドレ・ブルトン・コレクション)

このコラージュの中で、スキュトネールはブルトンが「彼自身によるヴァシェ」の題で「シュルレアリスム革命」誌に発表したヴァシェのデッサンの模写を挿入している。このコラージュは1934年に雑誌「ドキュマン」のシュルレアリスム特集号に掲載された。

文学資料博物館蔵、ブリュッセル.

1947年と1948年にシュルレアリスム・メンバーだったロダンスキーは、ヴィルジュイフの精神病院にいた時にこのデッサンを描いた。彼は当時知られていたヴァシェの二枚の肖像写真を組み合わせた。ロダンスキーの文学作品は『戦争の手紙』の作者への自己同一化を表している。

ポール・ギロー病院グループのアルシーブ蔵、ヴィルジュイフ

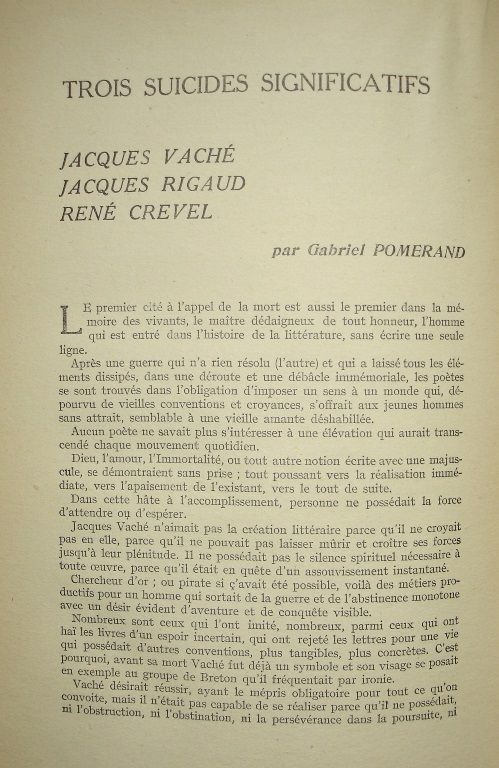

1948年6月に「プシュケ」誌に掲載されたリテリスト、ガブリエル・ポムランの記事

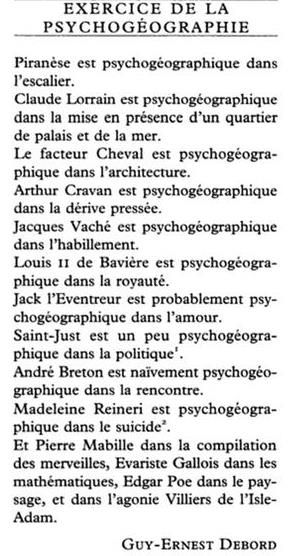

インターナショナル・レトリストの雑誌「ポトラッチ」(未来のシチュアシオニストたちの機関紙)に発表されたこの記事は、ブルトンが「シュルレアリスム第一宣言」で作り上げた有名なリスト「~においてシュルレアリストだ」のパロディである。